【简介】感谢网友“网络”参与投稿,这里小编给大家分享一些,方便大家学习。

NO.13家园与乡愁

守护好乡愁才能留住根

人民日报盛玉雷

最近,一组数据让人惊心:近15年来,中国传统村落锐减近92万个,并正以每天1.6个的速度持续递减。12月10日发布的《中国传统村落蓝皮书》则列出了传统村落保护的五大挑战,包括相关法律法规不完善、过度商业开发、“空心村”现象等。

有人说,中国人往上数三代,多数来自农村,来自泥土。即使人在城市,也经常会遐想“暧暧远人村,依依墟里烟”的恬淡意境。然而现实中,为了保护古村落,却往往不得不与时间赛跑。有的村子年久失修;有的村民翻新住房,拆掉祖屋抹去壁画;有的全村外出务工,留下老人儿童;有的地方把古村落当“摇钱树”,随意搭建破坏古貌……正如著名作家冯骥才所感叹的那样:“每座古村落都是一部厚重的书,不能没等我们去认真翻阅,就让这些古村落在城镇化的大潮中消失不见。”

对于发源于农耕文化的中华文明,村落可说有着至关重要的意义。从《汉书》所言“或久无害,稍筑室宅,遂成聚落”的自然萌生,到社会学家林耀华在《金翼》里所言“别忘了把种子埋进土里”的朴素信仰,村落承载着中华文明的物质基础、文化属性。在《乡土中国》中,费孝通写道:“从基层上看去,中国社会是乡土性的”。在这里,“乡土”并不是一个贬义的概念,而是千百年来农业社会发展特点的集大成。即使是今天,城镇化成为通往现代化的必由之路,当高楼大厦伸向天际之时,也离不开从历史文脉中吸纳地气。因而,保护村落、振兴乡村,就成了追索“从哪里来”的方式,也成为标记“向何处去”的注脚。

城乡关系、人与自然的关系的重构,需要顺势而为、水到渠成。这就意味着保护古村落,不仅要关注建筑风貌上的岁月留痕,更要聚焦村庄中人们的生活质量。有抢救者感慨:“我们走进许多美丽的村子,有老树、山庙、石板房,但是没有人。”贵州黎平铜关侗寨被称为“时光边缘的古村落”,当地侗族人居住的干栏式民居有着700多年历史。然而,在纳入国家保护试点后,有的村民却因木房子容易起火,不愿再建民族特色的木居。这启示我们,保护要见物,更要见人。村民固然是村落保护的第一责任人,但同时也要让他们成为村落保护的受益者。只有传统村落更加宜居,人们在这里生活质量更好,对村落的保护才有更坚实的基础。

“看得见山,望得见水,记得住乡愁。”这是“城里人”和“村里人”共同的生活愿景,也是城镇化的目标所在。在云南古生村,习近平总书记称赞当地白族民居的庭院“记得住乡愁”,指出要注意乡土味道,保留乡村风貌;在湖北峒山村,习近平总书记强调,建设美丽乡村不是“涂脂抹粉”,不能大拆大建,特别是古村落要保护好……在党的十九大报告中,实施乡村振兴战略同科教兴国、人才强国、创新驱动一道,成为贯彻新发展理念的有机组成部分。

对许多一辈子种田劳作的村民来说,村子就是他们的家;对拥挤在钢筋混凝土森林中的人们而言,乡村又何尝不是精神的归宿?村落不可能也不应该一成不变,只是,这样的变化不应是衰败,而应是成长。惟其如此,才能守护好我们的乡愁,留住我们的根。

22. 阅读下面的材料,根据要求写作。

经过艰苦卓绝、披荆斩棘的八年奋斗,2020年我国现行标准下近1亿农村人口全部脱贫,832个贫困县全部摘

县全 部摘帽, 取得全面 脱贫的伟大胜利 。获得脱 贫攻坚奖的部分代表登上了 2021 年春晚舞台,过去他们把青春 乃至生命奉献给了祖国的脱贫攻坚伟业,今天他们征程未尽——

全国工商联下派的定点扶贫挂职干部郭峰说:“我们民营企业支持乡村振兴共同赋予的使命没有终点。”

河南周口市税务局驻太康县马场镇村第一书记韩宇南说:“我们第一书记,要继续在乡村振兴中一马当先、冲锋在前。”

广西柳州市融水县安陲乡江门村村干部杨宁说:“我们村干部要继续在乡村振兴的主战场贡献自己的青春力量。”

中国人民解放军总医院军医朱振宇说:“没有村民健康,就没有全民健康,我们要用医疗技术为乡村振兴加油。”

贵州铜仁松桃苗绣第七代传承人石丽萍:“我要用传统手工艺为美丽乡村建设增光添彩。”

以上材料引发了你关于“乡村振兴”怎样的思考?请以“‘乡村振兴’的使命与担当”为主题,写一篇文章。

要求:结合材料,选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

【答案】例文:

乡村振兴成就美丽中国

随着“乡村振兴”战略的提出和稳步实施,乡村发展被摆放到了一个更高的高度,乡村振兴成就美丽中国。脱贫攻坚部分代表的话犹在耳畔,他们的为乡村振兴默默奉献自己的青春,这也激励着新时代的青年,我们应该承担起振兴乡村的重担,助力伟大复兴中国梦的实现。

实施乡村振兴战略,是解决新时代社会主要矛盾、实现“两个一百年”的奋斗目标的必然要求,具有重大现实意义和深远历史意义。农业强不强、农村美不美、农民富不富,决定着全面小康社会的成色和社会主义现代化的质量。“中国,从根本上说,是乡土性的”,一个个兼有文化底蕴和现代文明的美丽乡村才会展现一个最为真实的立体中国。由此看来,乡村兴则国家兴,乡村衰则国家衰。要让中国屹立于世界,乡村振兴刻不容缓。乡村振兴战略是时代的召唤,是建设中国特色社会主义的必然选择。

乡村振兴,关键在人。在这样一个大发展、大繁荣的时代,广大青年应有大作为,大抱负,自觉主动肩负起乡村振兴的重任。领袖曾多次寄语广大青年:“到基层去,到祖国最需要的地方去,扎根人民,奉献国家。”为响应领袖的号召,我国涌现出一批为乡村建设做贡献的积极分子——“世界菌草技术之父”林占熺,致力推广菌草技术、带领农民种菇致富;“大学生村官”翁新强,放弃高薪重回大山、发展产业脱贫,为乡村振兴献上自己的一份力。

当“青年”遇上“乡村振兴”,可以绕道走,也可以迎难而上。后者的选择让理想有了钙,灵魂有了根,技能有了平台。青年投身大众创业、万众创新的热潮,把理想种到土地上,是最正确的报效祖国的方式。青年强则国家强,身处“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期,我们应把人生梦想汇入时代潮流,让蓬勃青春与家国共振,我们应参与乡村建设,为祖国发展无私奉献。

农业乡村如今是大有作为的广阔天地。越来越多的青年志愿者上山下乡,2018年更有280万驻村干部奋战在脱贫一线。参与乡村建设是青年锤炼坚强意志的过程,是回报祖国的重要途径,也是我们建功立业的最好舞台。我们应把个人理想与国家前途命运紧密联系在一起,在中国特色社会主义实践中放飞青春梦、实现中国梦。

新时代乡村振兴的战鼓已经擂响,乡村振兴、建设美丽中国绝不是一句空口号。作为新时代的青年,我们应肩负起新时代的历史担当,切实为振兴乡村、建设社会主义现代化强国做出自己的贡献。

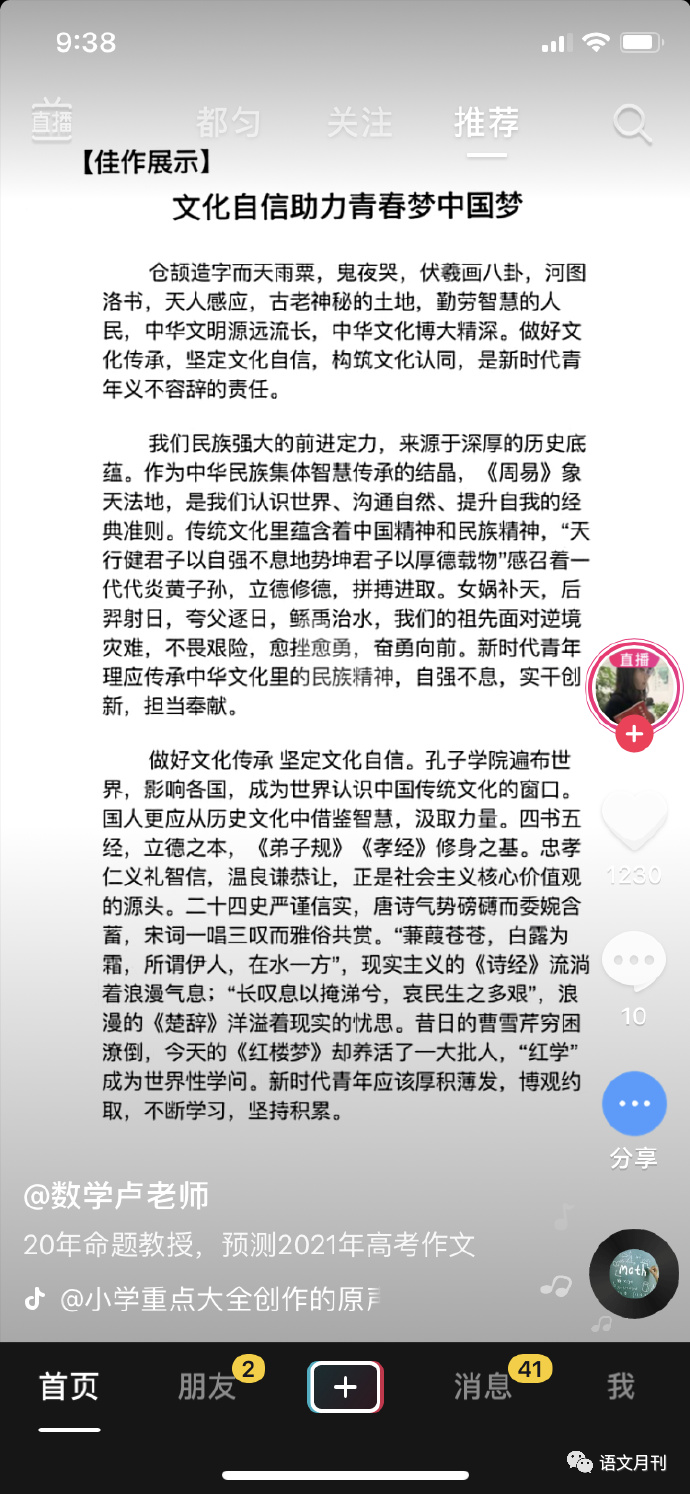

NO.14文化传统

让传统文化涌起时代浪花

人民日报雷雨

一个汉字可以有多少种写法?在某地的一次主题展览上,单单一个“和”字就布满了整个展厅,多达上百幅书画作品加以刻画,这样的场景生动地诠释出了传统文化雄厚的历史底蕴和多样的表现形式。如果说,中华优秀传统文化是一片海,长期以来滋养着光辉灿烂的中华文明,那么如何对其进行创造性转化、创新性发展,让涌动的潮水掀起新时代的浪花,就是如今站在历史新起点上的文化新课题。

毋庸讳言,传统文化在发展过程中遇到了不少意想不到的难题。以中华传统武术为例,得益于20世纪60年代功夫片的热播,“中国功夫”一度成为中国文化的世界符号。然而就在近些年,“太极拳师”在现代搏击术下仓促落败,“气功大师”隔空打人演技浮夸……中华传统武术频频陷入争议,甚至让公众产生了“中国功夫是花拳绣腿”的疑惑。

相似的困境,在其他不少传统文化样式中也时有出现。“民俗变少了”“年味变淡了”……随着时代文明的更迭、生活方式的革新,传统文化受到来自自身与外界双向的生存压力。一直以来被奉为优秀传统文化精粹的思想观念、人文精神、道德模范,亟须新的表达方式和发展模式,更近距离地贴近当今观众,捕捉新的目光。

值得注意的是,吸吮着五千多年中华民族漫长奋斗积累的文化养分,我们的传统文化其实从不缺少盎然生机。比如,中秋佳节“漂洋过海”,外国友人竞相品尝“让人回味良久的中国点心”;脱胎于太极文化的新武学“功守道”将亮相大银幕,延续传统武术源远流长的内在哲学。

可见,中华文化的繁荣发展重在转化发展。让传统文化涌起新时代的浪花,需要我们站在时代高度,结合时代要求继承创新,注重发掘中华优秀传统文化的当代价值,展现出中华文化的永久魅力和时代风采。这是新时代赋予我们义不容辞的责任,也是中华文化繁荣发展的必由之路。

十九大报告中明确指出,“文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴,文化强民族强。”“要坚持为人民服务、为社会主义服务,坚持百花齐放、百家争鸣,坚持创造性转化、创新性发展,不断铸就中华文化新辉煌。”只有紧紧把握住时代发展的脉搏,为传统文化寻找到转化发展的表达方式,才能为坚定文化自信、推动中华文化繁荣兴盛注入强大力量和不竭动能。

让传统文化彰显磅礴之力

阅读下面的材料,根据要求写作。

《典籍里的中国》是中央广播电视总台打造的大型原创文化节目。节目将传统文化经典注入时代潮流,聚焦《尚书》《论语》《史记》等享誉中外、流传千古的典籍,展现其中蕴含的中国智慧、中国力量。

首期节目中,最令人动容的是伏生向晁错讲述自己和家人护《书》的故事:公元前215年,秦始皇下令禁止民间私藏经书,儒学博士伏生冒死将《书》(后称《尚书》)从咸阳运回山东老家,藏匿于壁中。途中,他的儿子为护《书》死于兵劫,妻子为护《书》病故。他们为何能有如此决绝的力量?因为典籍中的思想和智慧让每个个体充满力量。

学校举办以“传承文化经典,彰显中国力量”为主题的读书交流会,邀请你作为班级代表在会上发言。请结合上述材料写一篇发言稿,说说你的感受与思考。

要求:结合材料,选好角度,确定立意,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

命题方向

人文底蕴:人文积淀

科学精神:理性思维

学会学习:乐学善学 勤于反思

责任担当:社会责任 国家认同

实践创新:问题解决

审题

限制性

1.真实情境的限制。题目由中央广播电视总台打造的大型原创文化节目《典籍里的中国》切入,该节目聚焦典籍中的中国智慧和中国力量,将传统文化经典注入时代潮流。这是题目引发考生写作的大背景。题目举出首期节目里伏生向晁错讲述自己和家人护《书》的感人故事,他们为何能有如此决绝的力量?因为典籍中的思想和智慧让每个个体充满力量。考生当在此基础上展开思考和联想,思考如何传承文化经典,彰显中国力量。

2.典型任务的限制。

(1)文体意识:文章体式要求是发言稿。

(2)主题内容意识:应围绕“传承文化经典,彰显中国力量”这个主题展开。

(3)对象意识:读书交流会上的同学。

(4)身份意识:班级代表。

3.价值判断的限制。典籍里蕴含着中国智慧,中国力量,典籍里的思想和智慧让每个个体都充满力量。所以要传承经典文化,彰显中国力量。这是材料的重点。也明确了题目的价值取向。材料内容要求考生关注典籍,重读典籍,挖掘典籍内涵和深邃的思想,传承发扬传统文化,从中吸取精华,把视野放到家国层面,深刻认识传统文化经典的力量及无限的魅力,从而增强文化自信。

开放性

1.立意角度自由。考生可聚焦《尚书》《论语》《史记》等享誉中外、流传千古的典籍,展现其中蕴含的中国智慧、中国力量,思考传承问题;亦可将传统文化经典注入时代潮流,欣赏国家现在的美好发展,畅享未来的光明之旅;还可从个体的角度以点带面,阐述典籍中的思想和智慧让每个个体充满力量。也可综合阐释。

2.联想和思考是开放的。扣住经典文化展现的中国智慧和中国力量,考生可畅谈典籍里的智慧,无论是对过去还是现在亦或是未来,对国家的发展所起到的重大作用;考生也可在伏生以及其家人护书的基础上,围绕典籍里让人充满力量的智慧写开去,思考当代青年应对典籍持什么样的态度;考生还可以从策论的角度谈如何传承文化经典,彰显中国力量……应该说联想和思考比较自由,不容易跑题。

3.文体选择自由。考生可以谈感受,感性表达自己对典籍中蕴含的中国智慧、中国力量的认识,也可理性思考如何将传统文化经典注入时代潮流,以散文的笔法发言也未尝不可,但文章体式必须是发言稿。

解题

本题属于任务驱动型材料作文,重点考查考生理解材料、思考问题、解决问题的能力以及语言表达能力。材料首先明确传统文化经典注入时代潮流,已经彰显了国人的智慧。其次古人护书的故事就是因为书中的思想和智慧让人充满力量,古人的认识尚且明确,今人是不是更应该传承并发扬呢?再次,典籍是优秀的典籍,代表着传统文化的精髓,其中蕴含的力量和智慧是古人智慧的结晶。无论过去、现在、未来我们都应该以此为榜样。材料重在考查考生走近典籍的阅读量和阅读后深刻的感受,能够感知典籍的精华对国家发展的影响。即理论怎么联系实际,典籍里的思想如何与现代社会的发展联系到一起,这是当代青年应该对国家的发展思考的问题,同时也是增强了文化自信和对国家的认同感。

参考立意

切题立意:

1. 经卷之中,孕育中华之道。

2. 游经典书屋,悟中国力量。

3. 传承文化经典,彰显中国力量

4. 经典育精华,精华展智慧

5. 让传统文化于当今彰显磅礴之力。

……

偏题立意:

1.文化经典咏流传。(只谈传承传统文化,不谈彰显中国力量。)

2.读书使人明智。(只谈读书的重要性,不谈中国力量中国智慧。)

3.中国智慧中国力量不可小觑。(单写中国智慧和中国力量,没涉及典籍的内涵。)

……

范文展示(一)

让传统文化彰显磅礴之力

陈馨卉

(标题一语中的,直击论点)

亲爱的同学们:

大家好!

很荣幸能作为*班代表,在今天的读书交流会上发言。(格式完整,完成任务里的身份要求)

《诗》《书》传家,更传递了中华文化的思想与智慧,它给与了我们力量和智慧。在当今时代,我们更应传承文化经典,以彰显中国力量。(就着《诗》《书》典籍里的思想给与我们的力量和智慧开篇,紧扣中心,点题鲜明,简短有力。)

中国拥有五千年文明,典籍层出不穷,他们堪称国粹,是中华民族的骄傲。读史可以明智,以史为鉴,方能明得失;读《诗》可知礼。可以说,典籍所蕴含的思想与智慧每个个体充满力量。(指出典籍的作用,用一个问句回扣材料,思维严密。)

公元前215年,秦始皇下令禁止民间私藏经书,儒学博士伏生一家冒死护书,他们为何能有如此决绝的力量?因为典籍中的思想和智慧让每个个体充满力量。早在伏生以前的春秋时期,为阻止楚国伐宋,墨子狂奔数千里前去劝阻楚王。这不正是《论语》中“见义不为,非勇也”的最好写照吗?纵使儒墨有对立,但其中亦有相通之处。受过儒教的墨子,若非受此影响颇深,又怎会有如此大义与大勇?见义勇为的精神又怎会生生不息?今天的我们更应传承文化典籍。(从古谈起,典籍里思想精华对墨子和程婴的影响,成就了他们的美德。从而上升到国人精神和国人力量,从典籍里的具体内容到人的精神世界,既迎合材料内涵又做到了逻辑严密,重在谈感受与思考,有自己的主观见解。)

传承文化经典,将传统文化经典注入时代潮流。

典籍赋予人以希望和志向,才会有为了中华民族之觉醒的戊戌六君子、黄花岗七十二烈士等舍生取义,无畏牺牲。无论是《离骚》中屈原的家国情怀还是《论语》中的义利观,都为民族解放道路的铺就贡献了智慧和力量。这样汇聚的中国力量和中国智慧然让中华民族屹立于世界东方!在新时代的大潮涌动之下,传统的“仁义礼智信”已成为社会主义核心价值观的核心,“尚和合,求大同”的思想促成了全球治理观与人类命运共同体的理念的形成。(追古述今,阐述了将传统文化注入时代潮流的现实事例,既关照了段与段的严密联系,又能结合典籍的智慧对人的启发与激励,进而论证了典籍里的智慧和力量让中华民族屹立世界东方)

传承文化经典,彰显的是国人的思想精华。

传承文化经典,彰显中国力量。

经典永流传,流进每个人的心理,融进每个人的骨髓里,每个个体的凝聚会共同传承文化经典,彰显典籍之力量,民族之力,中国之力。新冠疫情之下倾全国之力帮助武汉渡过难关的美谈真正诠释了儒家经典的至善至美。中国人从典籍汲取的智慧和力量是疫情时把物资资助给各国,把疫苗用到国外,是我们的大国宽广的情怀和高远的格局。(结合当今社会现实,彰显典籍里的中国力量)

我的发言到此结束,谢谢大家。

范文展示(二)

经卷之中,包藏中华之道

李效烨

尊敬的老师、亲爱的同学们:

大家上午好!

今天能以班级代表的身份在此次读书交流会上发言,我倍感荣幸。我发言的主题为“传承文化经典,彰显中国力量”。

贯穿于华夏五千年文明史,经典始终是难以磨灭的文化载体。

经典中蕴含着中国智慧、中国力量。先贤的思想和智慧亦如匿于壁中的《尚书》般潜藏着通古今究天人的中华之道。君不见诺贝尔奖获得者屠呦呦自东晋古籍《肘后备急方》中寻得提取青蒿素的灵感,从而造福人类,拯救千万生命?又或借以《易经》之中“天行健,君子以自强不息”鼓舞中国人民以变革开放精神再创民族辉煌,成就历史伟业。中华典籍永远是中国同世界人民破除黑暗,踏上光明前程的精神指引。

传承文化经典须有“止于至善”的高远追求,“可镂金石”的坚毅恒心及“躬亲施行”的刻苦实践。

若想达至此等境界,没有内在动力支撑自是不可。实际上,研读经典绝非枯燥。其中自有一番乐趣,这份快乐正是源于它带给我们的智慧和力量。读《论语》,孔老夫子如在身前亲授“仁义德礼”的为人之本,立世之基。又有其弟子颜回“箪食瓢饮亦乐哉”笃于求道不拘于贫富之别的豁达与坚定,凝聚了我辈徜徉学海的榜样力量。如此,研习经典则为我们注入披坚执锐前行的大智慧,大境界,岂不乐哉?

若已然看透典籍的力量,能做到经世致用更是锦上添花。

新冠疫情肆虐神州大地之时,中国坚持不放弃任何病危者的生命,这样的“人民至上”正是《孟子》中“民为贵”的生动再现。而当疫情出现承载起人类战胜病毒的希望时,中国又最早承诺将其作为全球的公共产品,坚守人类命运共同体理念,不也正和《礼记》中“大道之行也,天下为公”的社会理想吗?这,就是先贤留下的文化经典在今天的现实意义所在,他们以前百年不变的伟大价值追求,向世界彰显着中国人的智慧与力量!

各位老师,同学,我们是中华儿女,我们的文化典籍亦承载着中华之道。惟愿千百年后的炎黄子孙亦可同我辈一道手执经卷,心藏中华之道!

我的发言完毕,谢谢大家!

发言人:***

**年*月*日

点评

最大亮点是本篇文章逻辑性极强,层次递进,逻辑严密。堪称典范。开篇阐述中国古籍的深厚内涵。接下来论述屠呦呦从典籍中汲取智慧造福人类;习主席引用经典彰显国人精神,有理有据,掷地有声。再此基础上表明深究典籍的要义需要我们执着的内在驱动力,在典籍中寻求无穷的乐趣,以孔子和颜回为例,他们既是施事者也是受事者,从他们身上学到典籍带给我们的智慧和大境界,深化主题。最后追古溯今,结合当今时代背景,结合新冠疫情,论述典籍中给予中国人民的力量和智慧,从而上升到人类命运共同体。大视野,大情怀,大格局。典籍真正彰显了中国人的力量和智慧。考生对材料深刻的挖掘显示了该生的思维深刻与极强的逻辑能力,可圈可点。

阅读下面的材料,根据要求写作。

站立在960万平方公里的广袤土地上,吸吮着中华民族漫长奋斗积累的文化养分,拥有13亿中国人民聚合的磅礴之力,我们走自己的路,具有无比广阔的舞台,具有无比深厚的历史底蕴,具有无比强大的前进定力。

诺贝尔物理学奖获得者汉内斯·阿尔文博士说:“人类要生存,就必须回到25个世纪以前,汲取孔子的智慧。”截至2015年12月1日,已有134个国家和地区建立了500多所孔子学院,开设了1000多个中小学孔子课堂,学员总数达19余万人。

近期,某地开展关于中学生传统文化认同的调查,在接受调查的青少年中,有20%喜爱与支持民族文化产品,28%喜爱外来文化产品,52%表示无所谓。

以上材料触发了你怎样的联想和思考?请从下面两个题目中任选一题,按要求完成写作。不少于800字。

(2)请结合自身经历,以“传统文化的芬芳”为题,写一篇记叙文。

要求:主题积极健康,内容充实,感情真挚;综合运用多种表达方式;语言得体。