【简介】感谢网友“网络”参与投稿,这里小编给大家分享一些,方便大家学习。

近年来,随着互联网金融的发展和监管政策的加强,以及个人借贷需求的增加,民间借贷行业快速发展。出现了一批以放贷为业的人群,他们借他人之需,将自己的或自己筹集的资金出借给他人,从中赚取高额利息或收取服务费之类的费用,这部分人被称为“职业放贷人”。那么,法院在审判实践中如何认定职业放贷人?对于职业放贷人的行为又如何处理呢?

基本案情

2022年1月5日刘某因资金周转困难,向谢某提出提供银行贷款“过桥”资金元的请求,并出具一张格式借条,约定向吴某(谢某之妻)借款元,于2022年1月15日前归还,如逾期未还,愿承担出借人为实现债权产生的一切费用。

出具借条后,谢某通过其妻吴某银行账号向刘某转账支付元。自2022年1月20日起至2022年3月21日,刘某陆续偿还元,剩余款项未还,因而成讼。

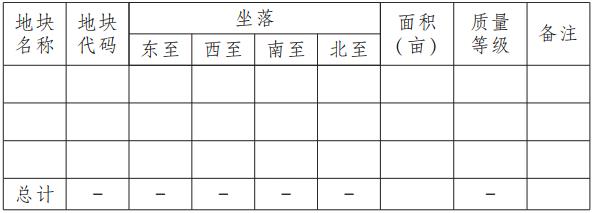

审理中,经法官梳理发现,2018年至2023年期间,吴某、谢某作为同一出借人在该院涉及的民间借贷案件19件,除本案外,还长期向社会不特定对象发放多笔借款。

法院经审理认为

该院审理认为,谢某、吴某作为职业放贷人,通过向社会不特定对象提供资金,赚取高额利息,出借的对象具有不特定性,出借行为具有反复性、经常性,出借资金数额大、利率高的特征,属于未经批准,擅自从事营利性的贷款业务的行为,其与刘某借款合同因违反强制性规定而无效。

借款合同虽然无效,但刘某实际占有使用了吴某、谢某提供的借款,其应返还借款并支付资金占用使用费,资金占用期间的利息酌定按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算,遂依法判决刘某返还借款元及资金占用期间的利息损失给吴某、谢某。

虔法君说

职业放贷行为扰乱金融秩序,甚至诱发违法犯罪活动,是法律所禁止的,出借人切勿为了牟取高额利息铤而走险。同时,提醒广大公民应通过正规渠道融资,避免陷入高利陷阱。

相关链接

《中华人民共和国银行业监督管理法》第十九条规定:“未经国务院银行业监督管理机构批准,任何单位或者个人不得设立银行业金融机构或者从事银行业金融机构的业务活动。”

《全国法院民商事审判工作会议纪要》第53条规定:未依法取得放贷资格的以民间借贷为业的法人,以及以民间借贷为业的非法人组织或者自然人从事的民间借贷行为,应当依法认定无效。同一出借人在一定期间内多次反复从事有偿民间借贷行为的,一般可以认定为是职业放贷人。